|

几小时前,接到俱乐部18小帅的电话,一是核实重钓8周年大庆的到场情况,二是代表俱乐部向我这个长期奋斗在海拔4000余米山咔咔中的“半**男人”表示慰问,字字关情,句句温馨。在此对重钓各工作人员表示感谢,谨以此散文为8周年庆典添花! 我本在人间,何惧落凡尘 《孤寂》 蓝天下的孤寂有几人能懂? 就像是天边上那朵漂浮不定的白云, 它,是否也远离了家乡, 远离了父亲的那座矮坟, 远离了母亲的唠叨, 远离了妻子的温柔, 远离了孩儿的小手…… 高山下的孤寂有几人能懂? 就像是水中央那片随波逐流的落叶, 它,是否也迷失了方向, 迷失了高原的那片沧桑, 迷失了雪域的太阳, 迷失了草原的芳香, 迷失了儿时的梦想…… 屋檐下的孤寂有几人能懂? 就像是草原中那头独自流浪的孤狼, 它,是否也忘却了疗伤, 忘却了拼搏的那个战场, 忘却了可口的牛羊, 忘却了高悬的明月, 忘却了心中的帝王……

当一个人,远离了太多东西的时候,孤寂,是在所难免的。感谢这份独有的孤寂,让我在一年中有一个相对封闭的环境,可以创作出更多的文学作品,也有了一个让心灵得到净化的机会。或许,这样的机会,此生,就这一次!

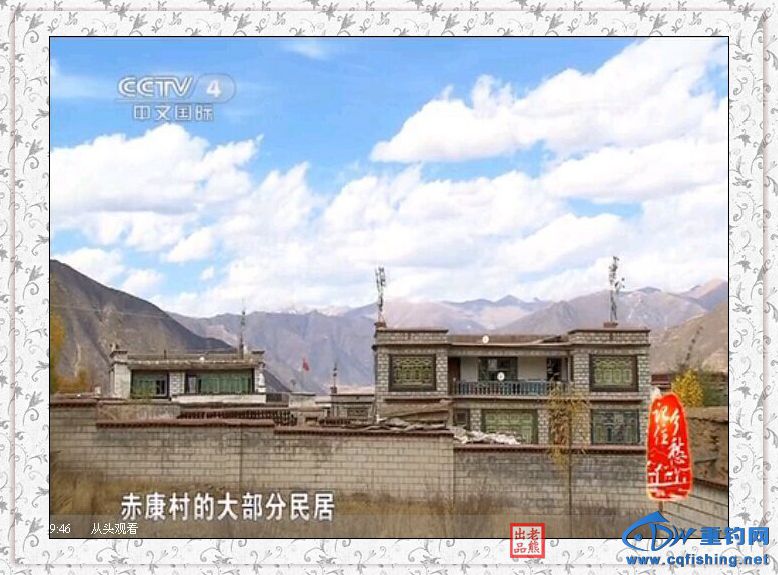

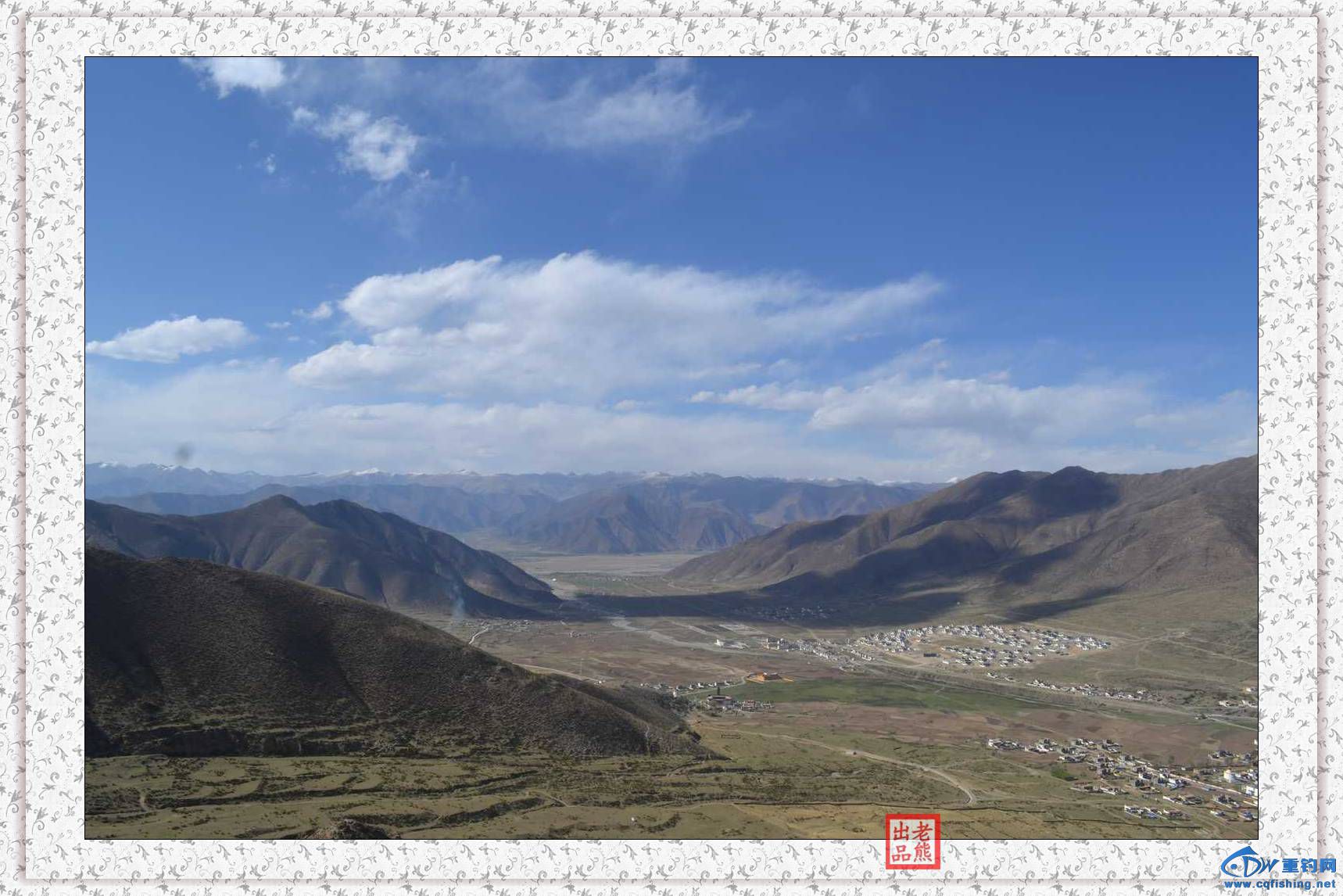

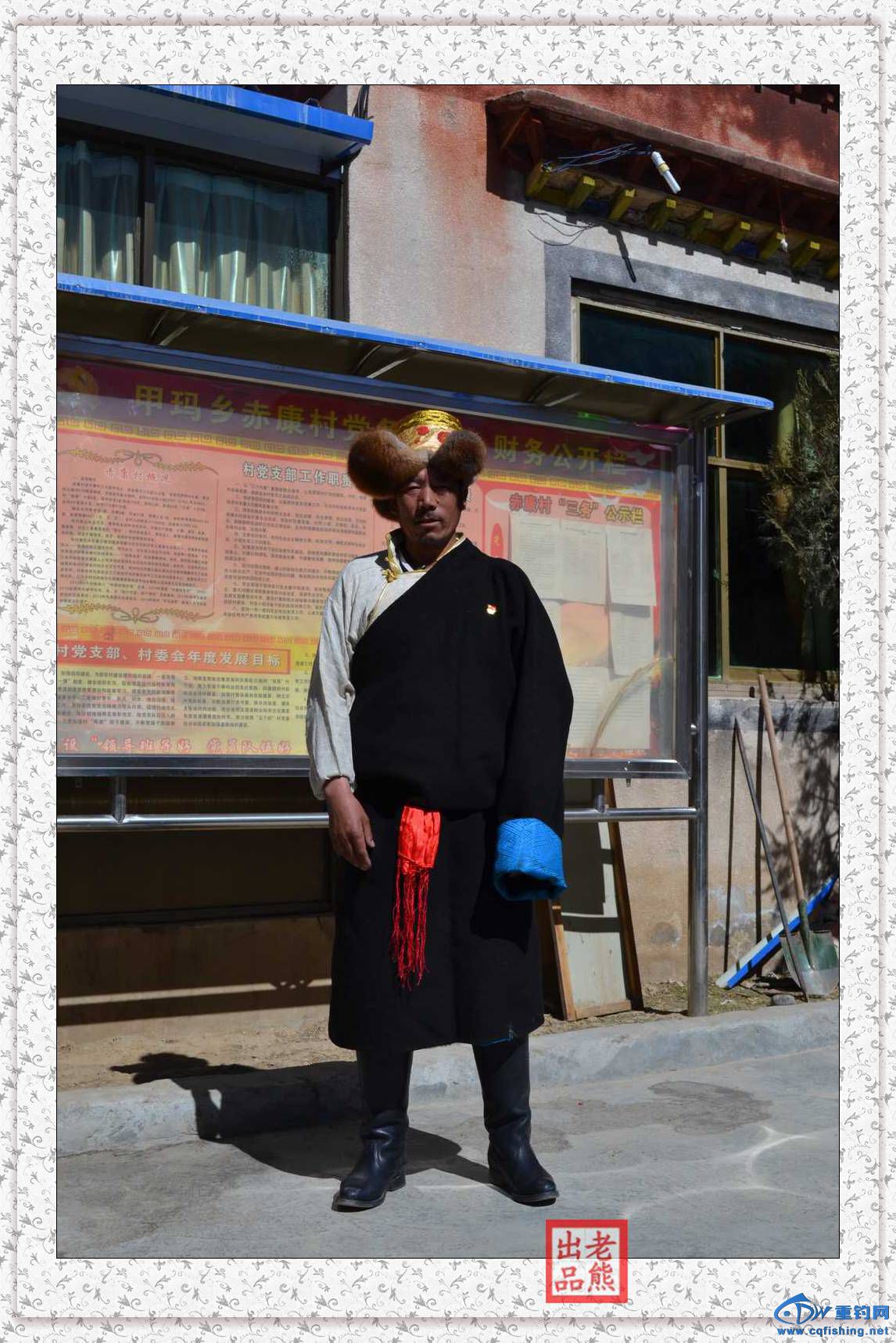

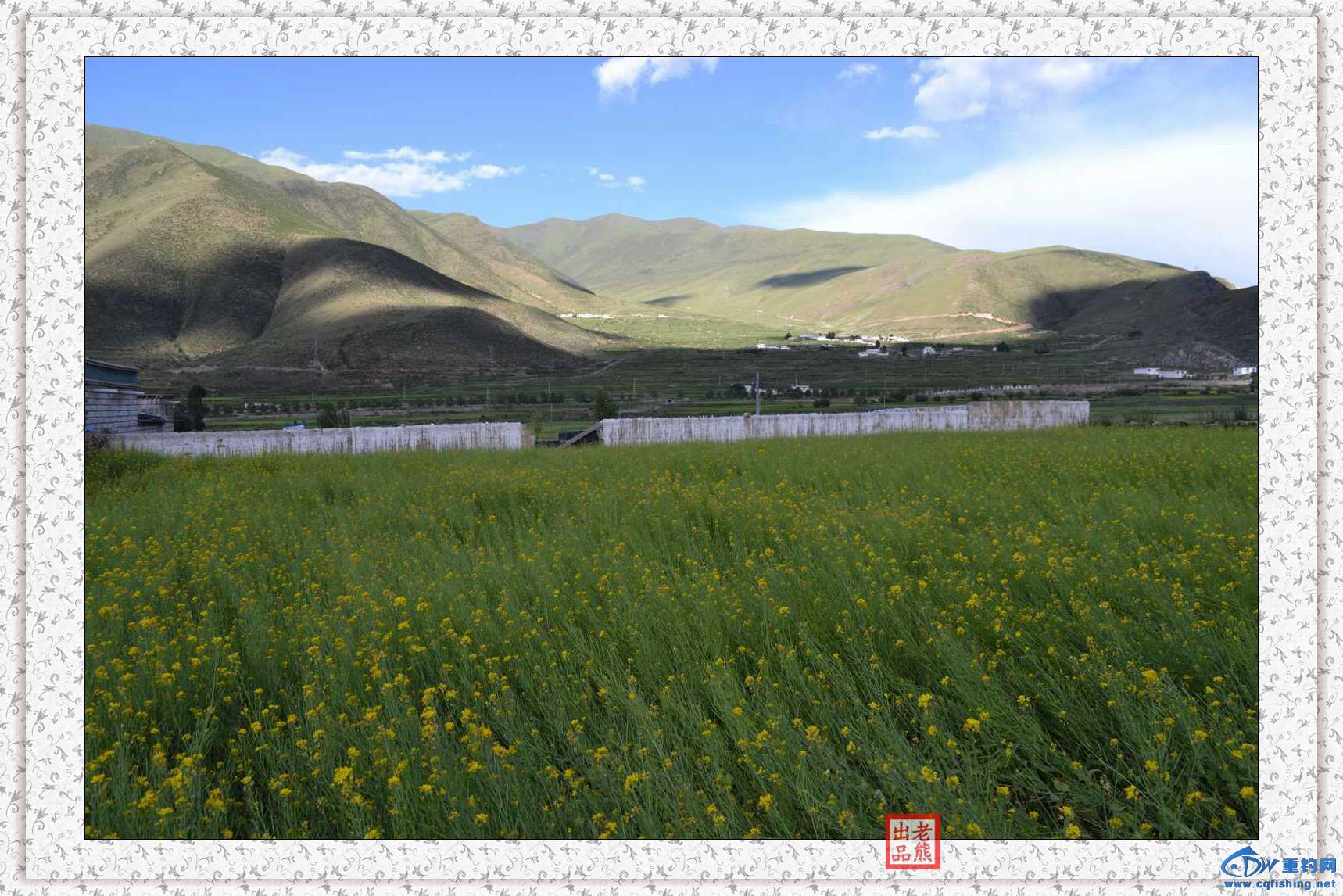

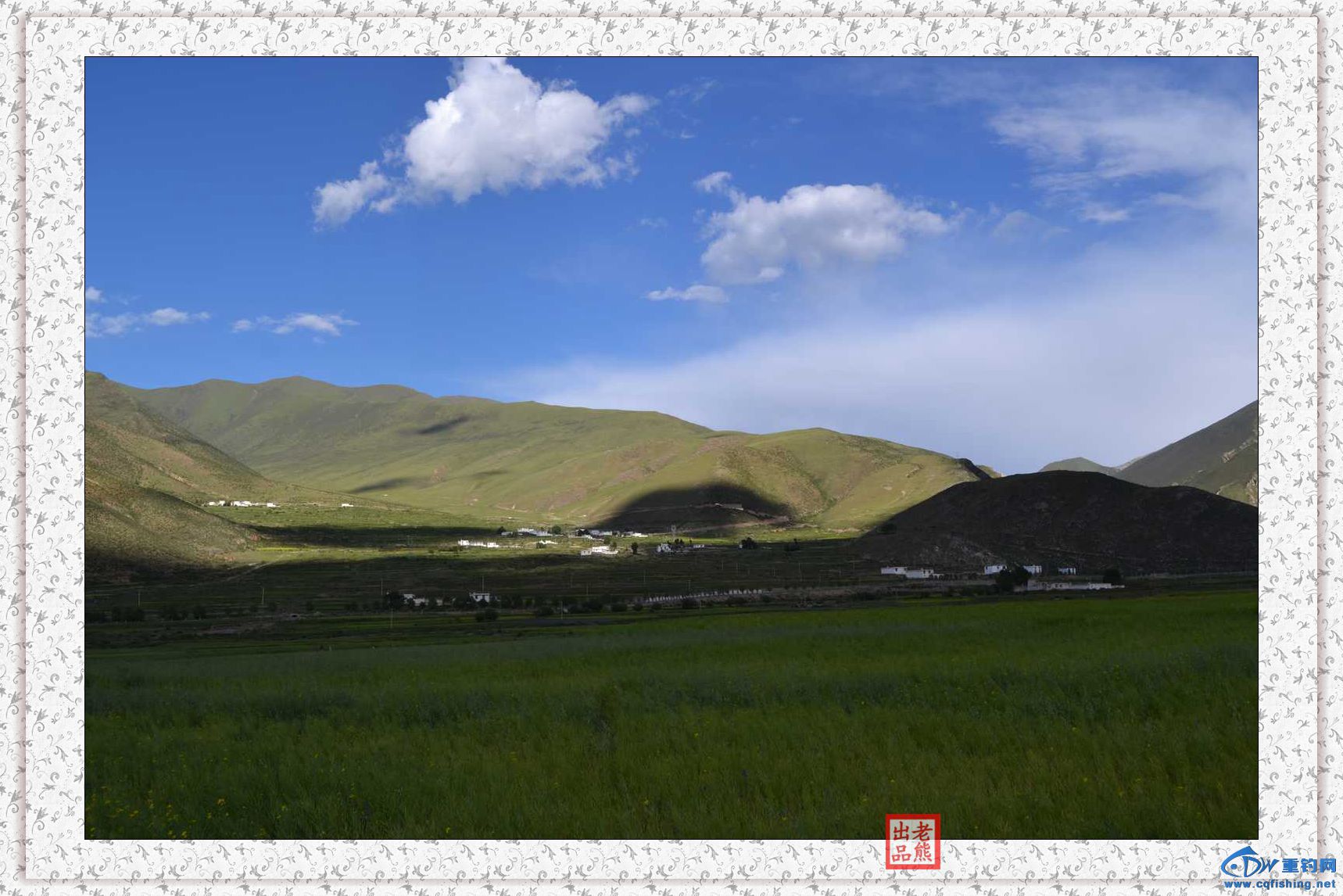

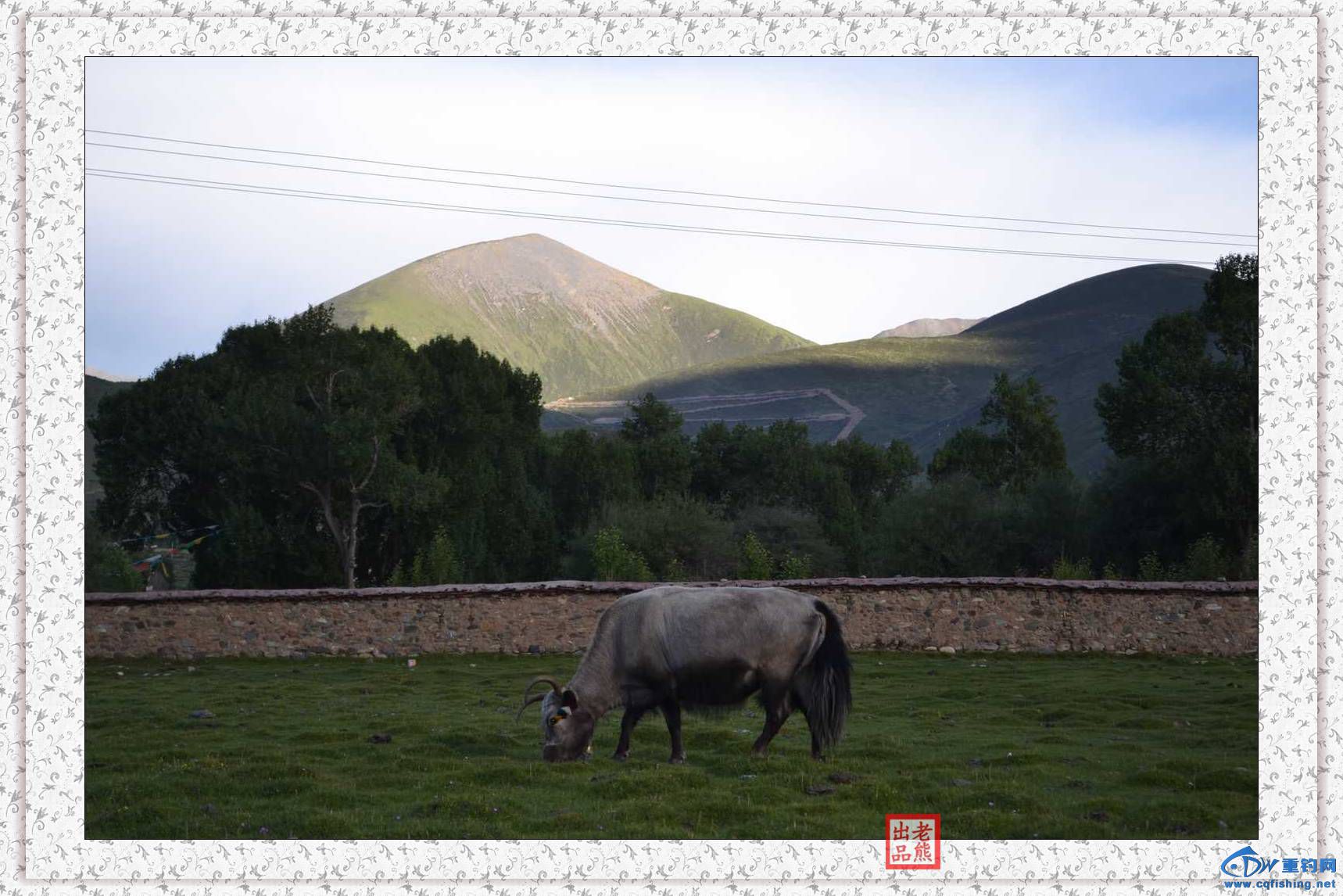

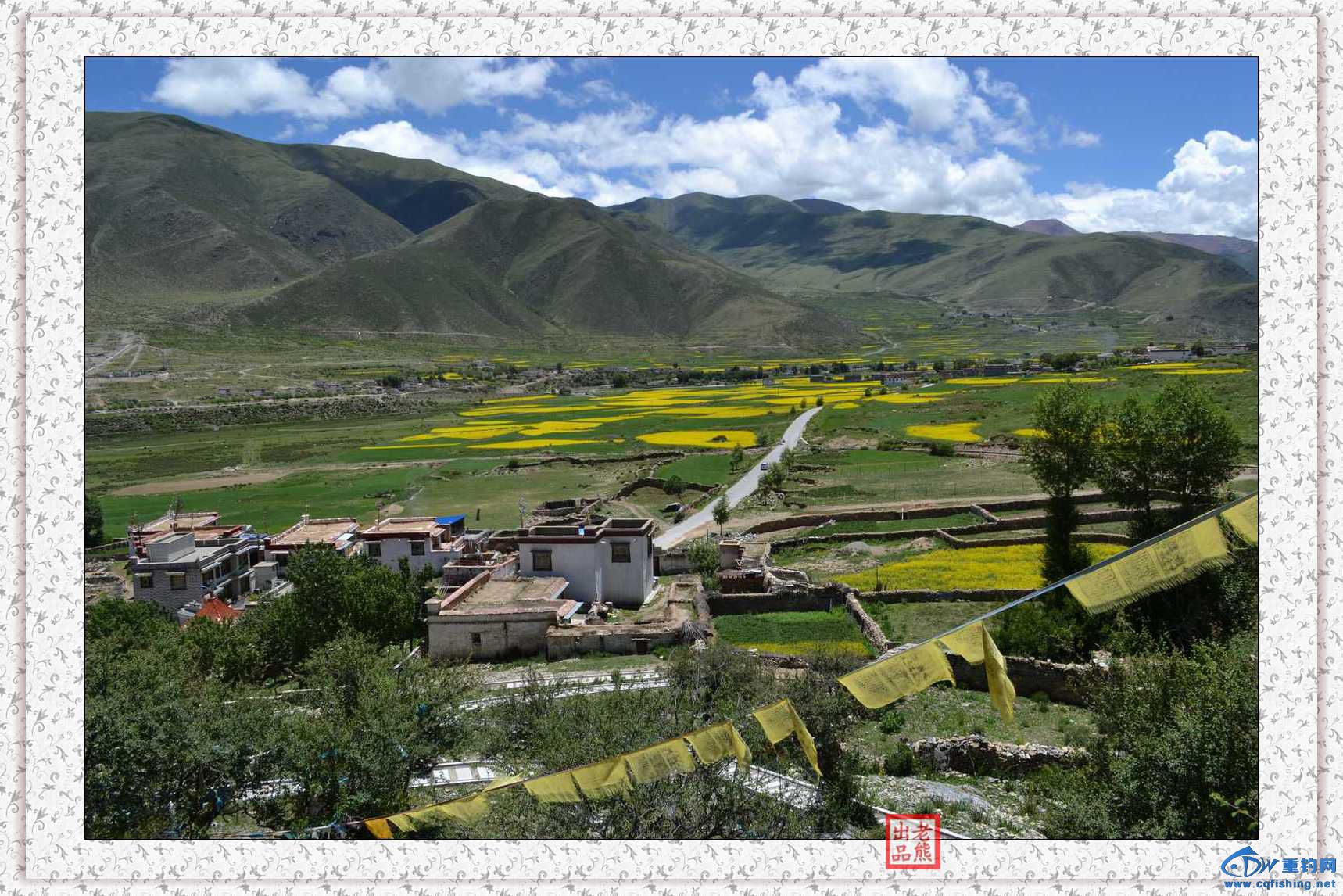

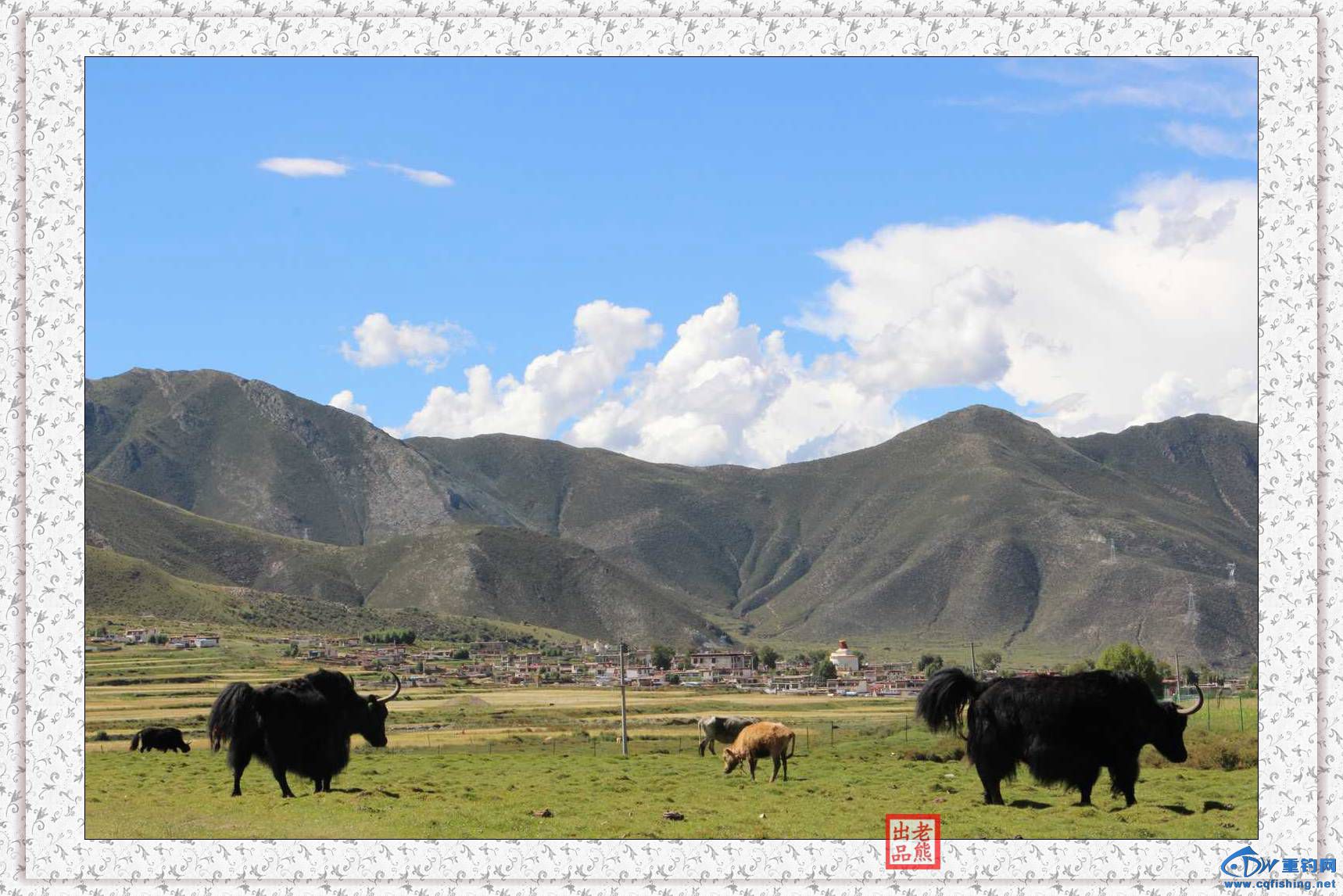

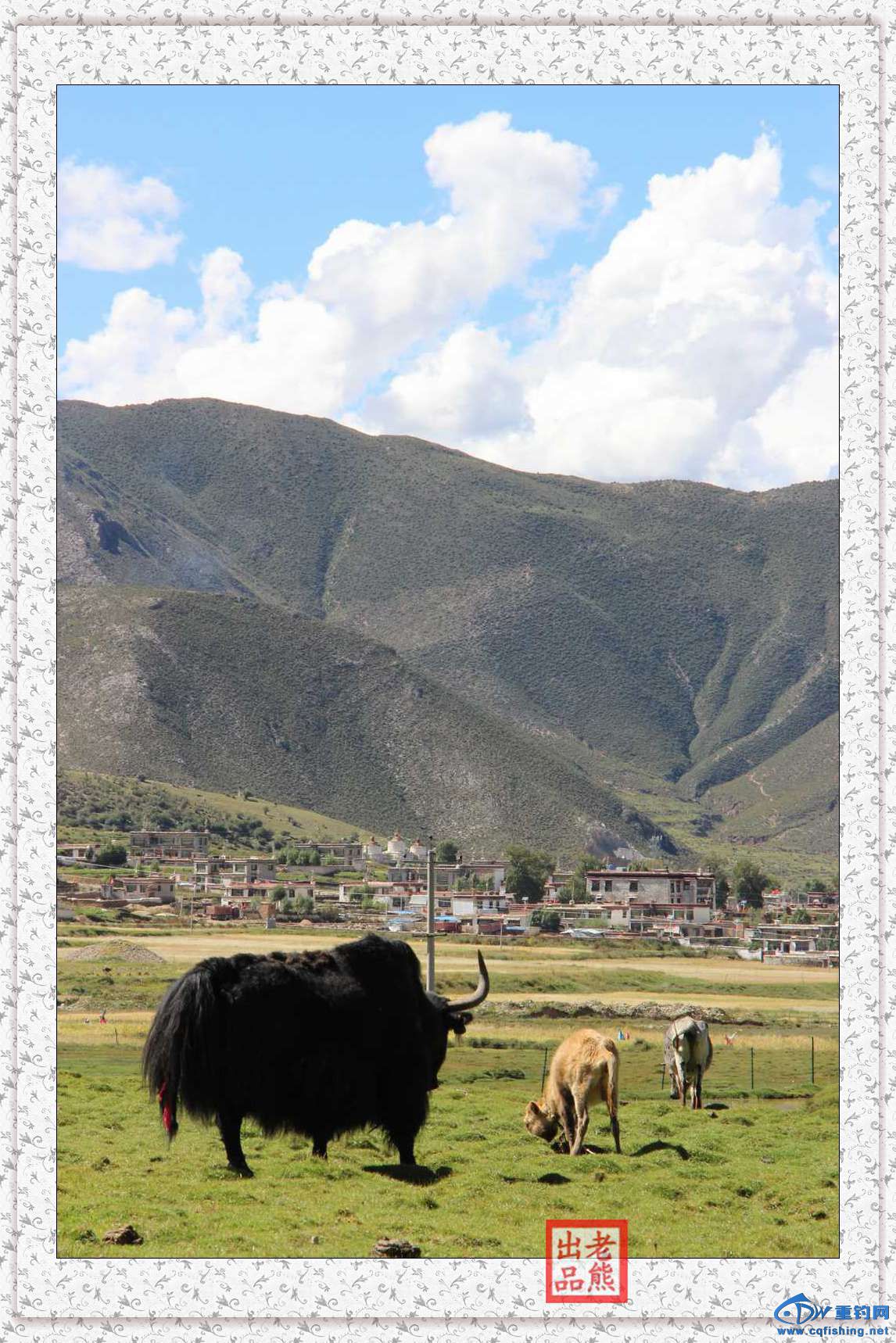

我的驻点赤康村,位于墨竹工卡县甲玛乡,东距墨竹工卡县10公里,西距拉萨市60公里,全村4个村民小组351户,1511人, 耕地面积3201.56亩,各类牲畜4421(头、只、匹)。这里是以农业生产为主、兼有牧业的半农半牧区,主要农作物有青稞、小麦、豌豆、油菜、蔬菜等,历史上曾是有名的“粮仓”和政治中心。

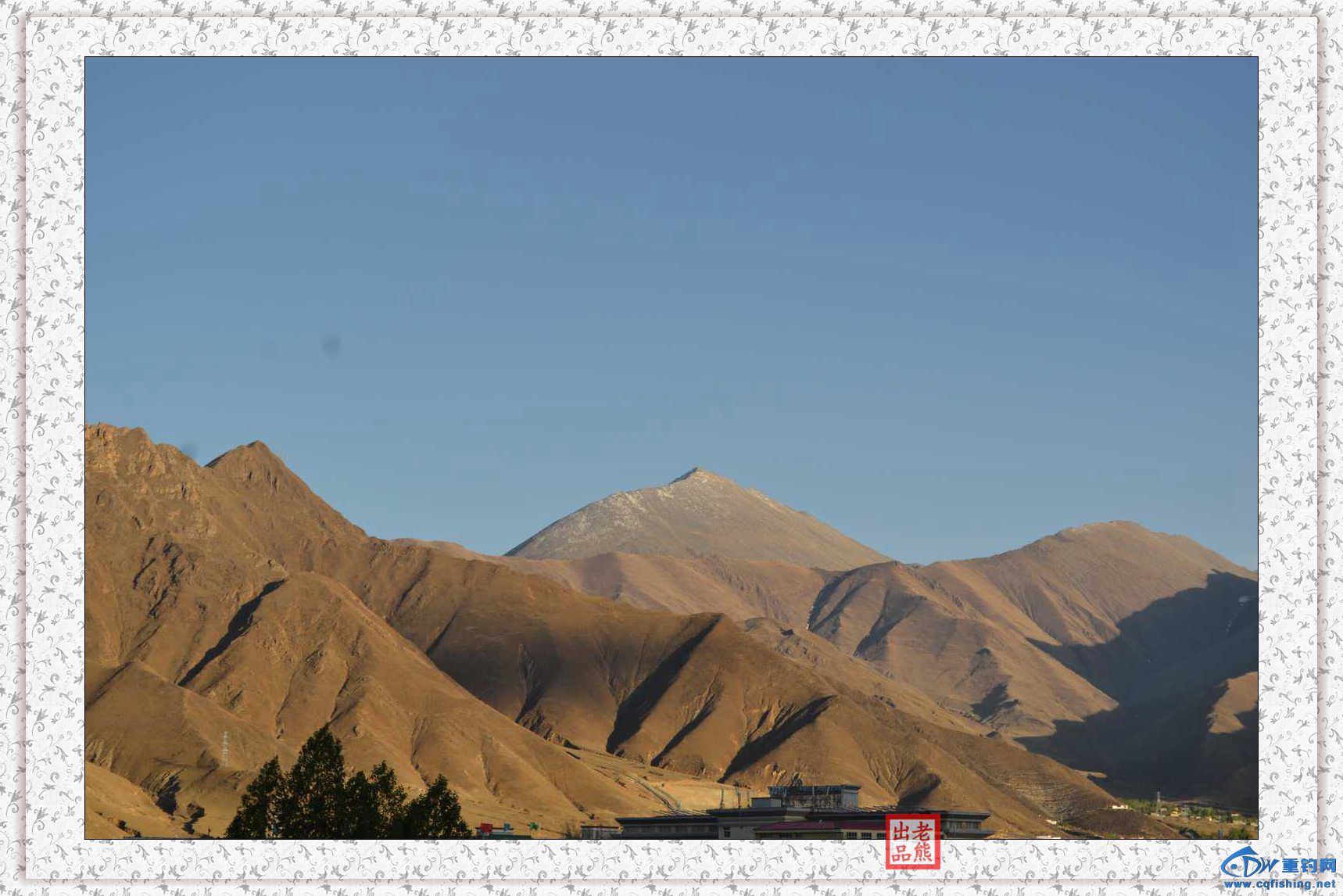

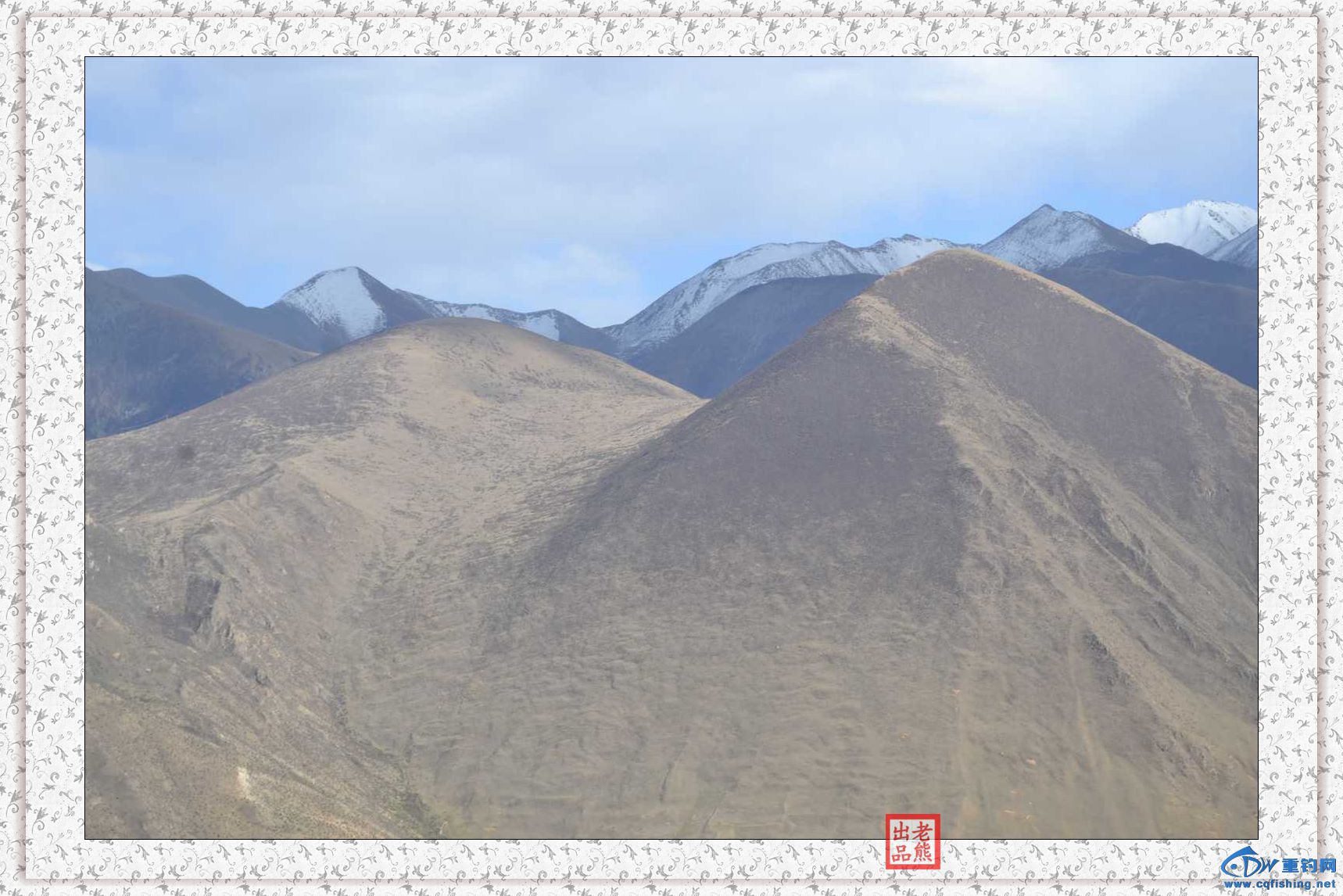

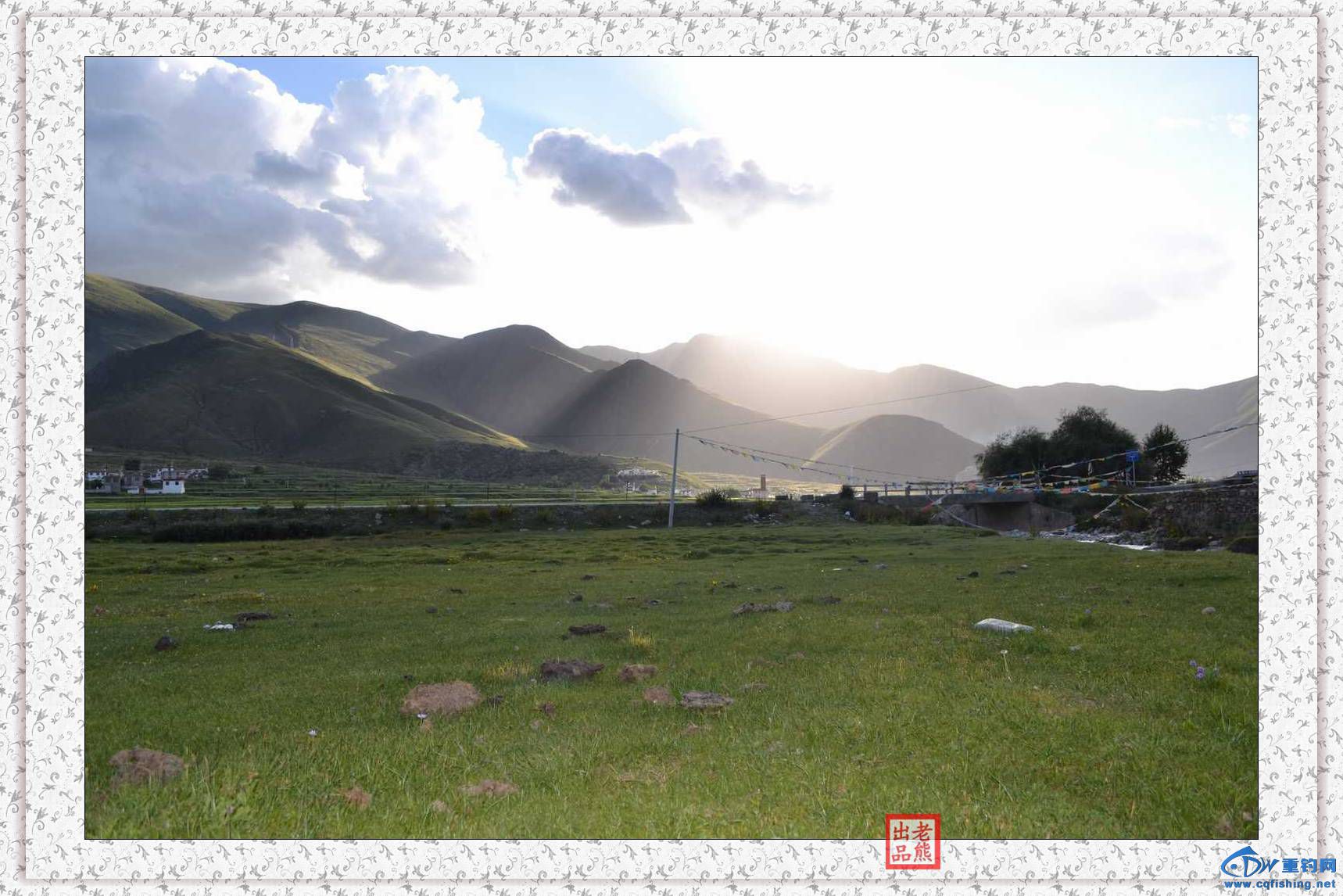

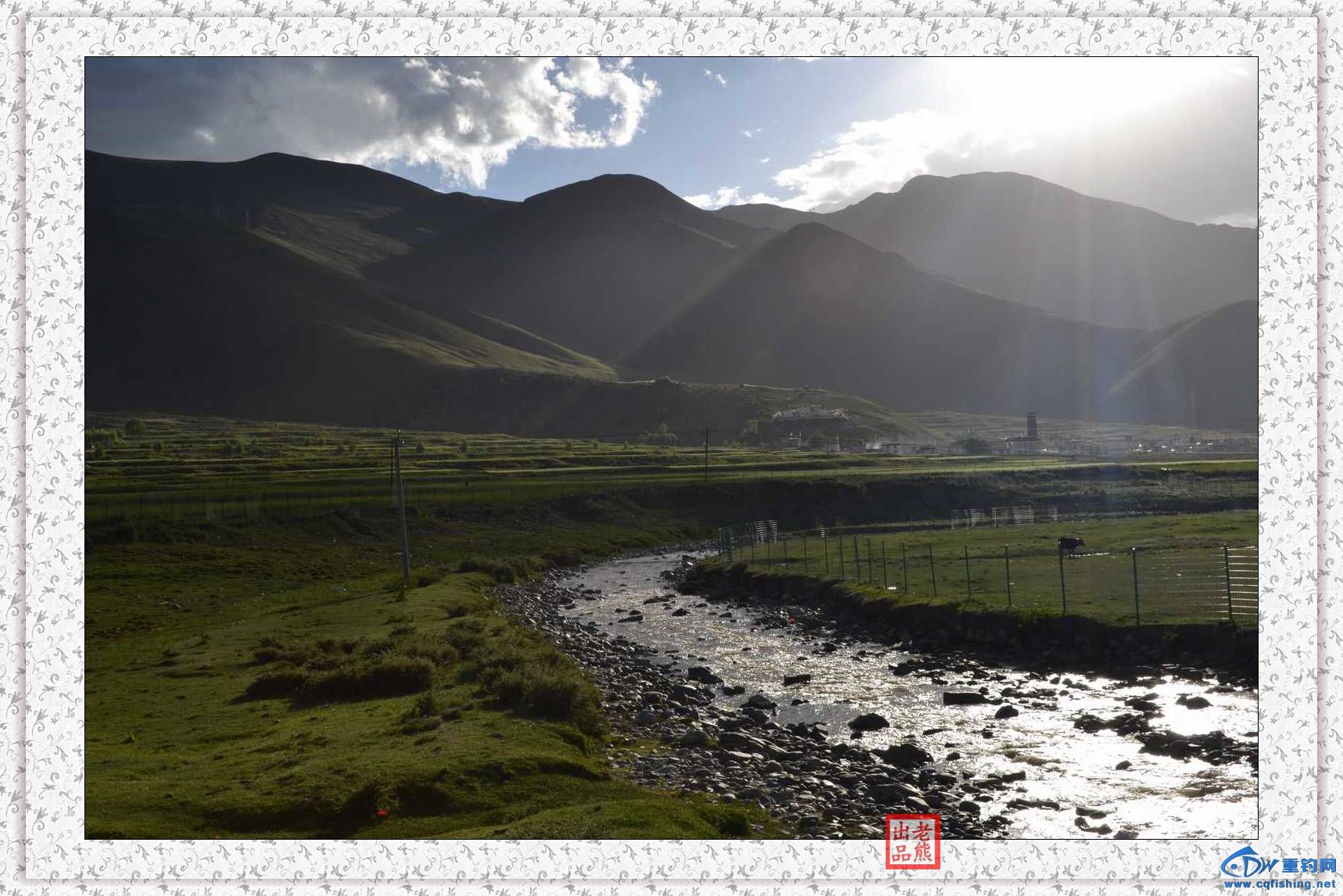

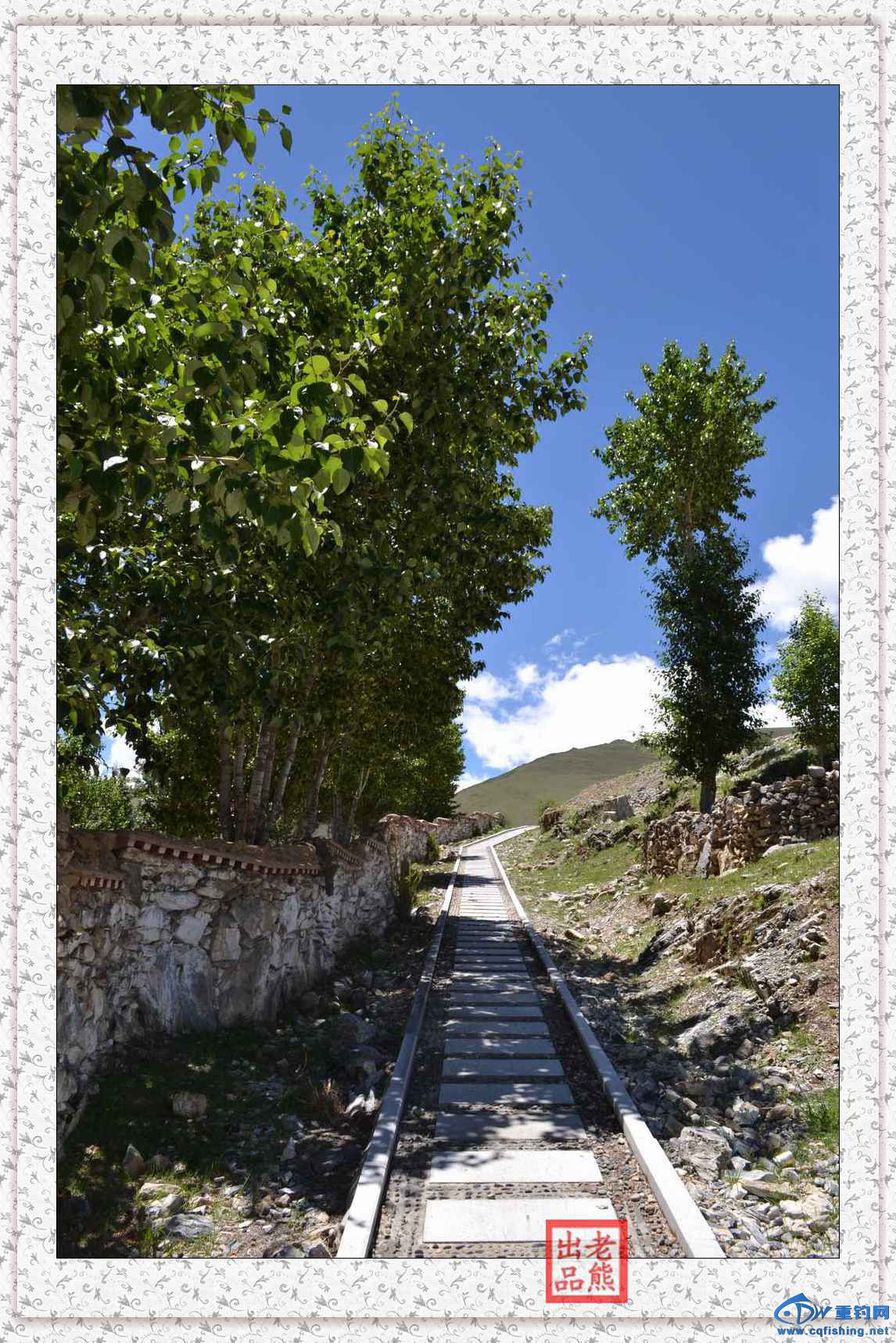

2014年秋,为响应“与基层干部群众同吃、同住、同劳动。”的政策号召,我背负着行囊,怀揣着一颗火热的心,来到了甲玛乡赤康村。犹记得,刚来时远处矿区里的黄沙漫天,近处高山上的白雪皑皑,四周一片荒芜,只有这屹立了千年的小村庄依旧在风雪中孤独的守望。

一年,经历了赤康村的四季变迁,见证了这里春夏秋冬的不同。春天,若能在荒芜的山坡上找到一朵正在开放的小花,那是一件很惬意的事情;夏天,当雪山的积雪融化,冰水顺着村中的灌溉小渠流淌得潺潺有声;秋天,山色由青转黄,看着窗外的青稞从苗儿到满载硕果,田野中满是劳作的身影,他们脸上挂着丰收的喜悦;冬天,围坐在石头砌成的屋子里,喝着醇香的酥油茶和老百姓自家酿造的青稞酒,牛粪燃烧起来的火光,照耀着微醺的笑脸……

我将自己的身心,都融入到这片古老而充满传奇色彩的土地上,让自己的灵魂在这里重新生根发芽,开辟出一个庄严的新生,让自己再次得到净化和升华。我始终坚信,只要坚持不懈的努力为民族兄弟们办实事解难事、帮助他们积极的寻找致富门路,拓宽他们的视野,将他们彻底从固化的思想中解放出来,是一件值得自豪的事情。当然,这也是我的工作职责和责任。从一些细微的小事上,我发现,我们的努力得到了群众的认可,这让我很是欣慰和满足。

在赤康村中,正在就读年龄的孩子有不少,每逢周末他们放假的时间,原本安详宁静的村子里,就会平添几分热闹。 那天,我们正从结对户家中慰问回来,一群孩子在霍尔康庄园围墙外嬉闹玩耍,其中一个年纪稍大的孩子对着我看了一会后,突然冲我喊道:“您好,我认识您,您是我们村的工作队队长。”面对这孩子突如其来的问候,我先是一愣,然后笑着对他们招手,将他们招呼到跟前来问。

先前问候我的那个孩子在我们四个大人面前显得有点腼腆,低着头用流利的汉语做了自我介绍,说她是赤康村5组的央金卓嘎,并回答道:“我们学校庆祝六一儿童节的时候,您就坐在主席台上,我们都见过您,你们工作队还给我们学校送来了3000元的助学经费和100多套新衣服呢。”顿了顿,小姑娘抬起头看着我,似乎用了很大勇气的说:“我们想去村委会的农家书屋借书看,您看行吗?”

此后,每到周末和节假日孩子们不上学的时候,赤康村的农家书屋里,都会传来孩子们朗朗的读书声。

与驻地群众语言交流上的障碍,是我们开展工作的一个大难题。经讨论,我们开展了“藏汉双语结对帮学”的活动。

每当有空闲的时候,我们就拿着笔记本向身边的藏族干部请教,并且很仔细的记录下来。自“藏汉双语结对帮学”活动开展以后,语言交流上的障碍已经在逐渐的减小,我们都养成了饭后在村里的田间地头去走一走的习惯。

一来是能与驻点的村民们彼此熟悉,增进感情;二来是可以通过与村民的接触,摸清村情,掌握社情民意,弄清目前急需解决的热点、难点问题,便于我们更好的开展工作。

驻村工作要进村入户开展调查研究,特别是要详细了解驻地群众的基本情况,每天的生活既辛苦又充实。每当到饭点的时候,厨房里就会飘出淡淡的饭菜香,接着就会传来:“喀啦嗦”哟(藏语:吃饭哟)的吆喝声……

入驻以来,我们一直坚持与村、组干部、村民同吃、同住、同劳动,在日常生活中,也在不断密切同村、组干部和村民的联系。每一餐,我们都会和驻地的在岗人员一起开伙,不分彼此。你做饭,我帮忙,今天你买牛肉,明天我买蔬菜,大家在饭桌上交谈工作和生活中的趣事,其乐融融中展现出来的是各民族兄弟间浓浓的团结意识和深厚感情。

我们的厨房里,也随时会突兀的出现一些新鲜的食品,或是肉制品,或是土豆,或是别的蔬菜。那都是驻点的村民怕我们不会接收,悄悄放在厨房里的,他们最淳朴的方式,表达着他们对驻村干部最真挚的情感。

还记得半年前,与我同批下派的另外3名藏族干部因为驻村时间到期,要返回拉萨市区就任新的工作岗位,我则因为组织的要求,继续留任半年。在欢送他们的仪式上,大家都喝得满脸通红,显得十分不舍,尽管半年下来,艰苦的工作、生活环境和条件也让习惯了城市生活的我们有所抱怨。

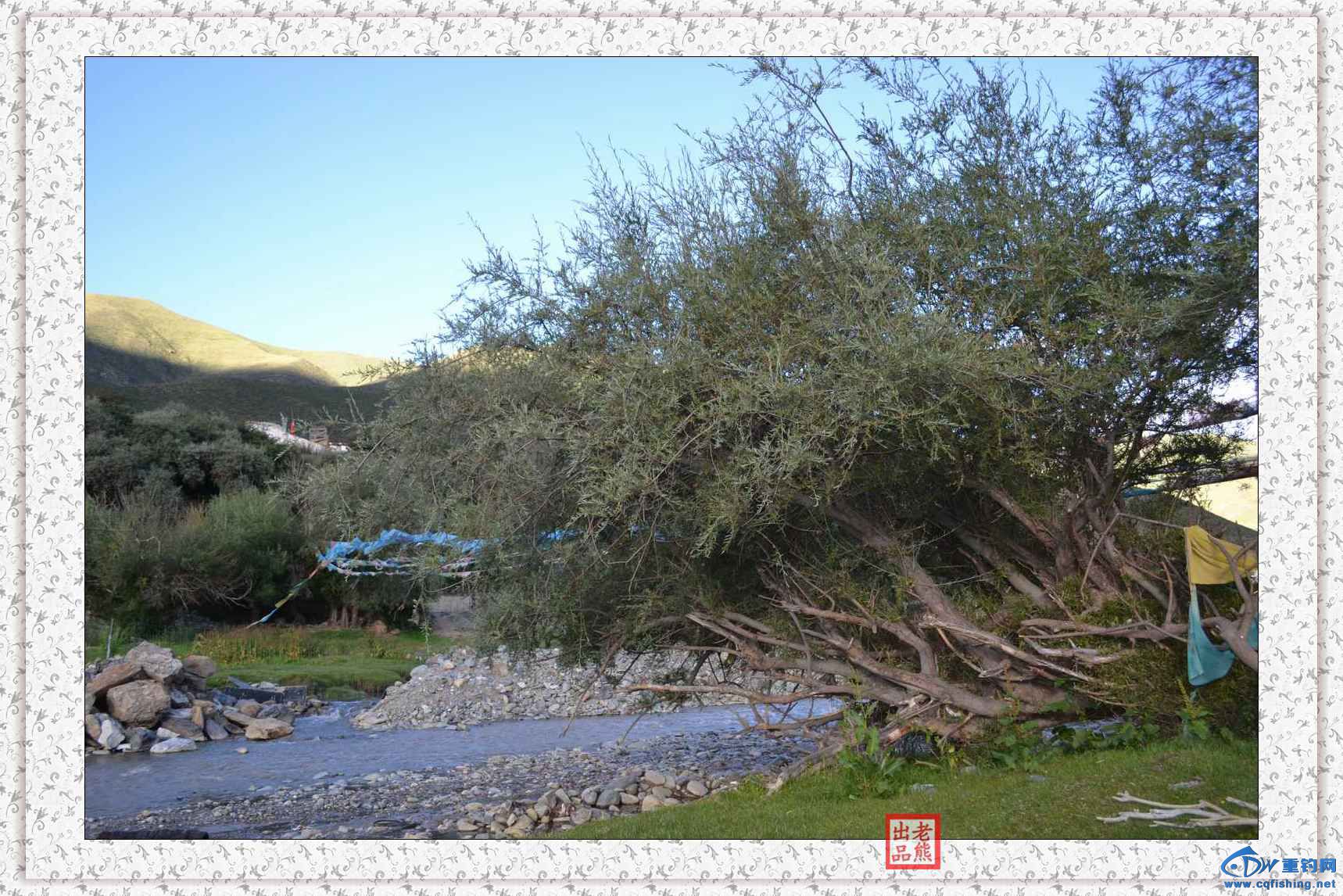

不过,当你突然发现即将要离开它的时候,却又是那么的不舍和留恋,蓝天下那迎风招展的经幡、寺庙前那手握经轮口诵佛经的老者、村头那一排高龄的老树、古城墙下悠闲晒着太阳的流浪狗……这一切,都是那么的温馨和谐。

向来不饮酒的老队长那天喝了很多很多,再次干完一碗青稞酒,他明显带着几分醉意了,握着我的手,由于酒劲的原因,已经开始口齿不清了,他说:“熊啊,你是接受了组织的重任要继续留下的,你要知道驻村一届,受益一生,群众的心是面镜子,你投射进什么样的光,它就会反射什么样的色彩,我们的工作要想得到群众的认可和支持,就必须把老百姓当作亲人,用“真帮实干”树立我们在老百姓心中的形象。这担子,我就转交给你了,你可要好好干啊!”说完,他的眼睛就开始湿润了,紧接着眼泪就开始不停的往下掉。受气氛感染,我借口接电话,跑到洗手间喘口气,镜子中,我也已经是满脸泪痕……

援藏也好,支边也罢,艰难困苦有什么好怕的?你我皆凡人,能在有限的此生做点有意义的事情,也算没有辜负了这一生的抱负,我本在人间,何惧落凡尘?

只是,我已经离家太远、太久了……我有家,有妻子,有女儿,我不能永远的在这个古老的村庄里生活着。下个月,我也即将离开,如同前几批的派驻前辈一样,脖子上挂满洁白哈达,在祝福和挥手中离开这生活、工作了一年的赤康村。我想,我应该会是时常梦见这里的,梦见蓝天下那迎风招展的经幡,梦见那寺庙前手握经轮口诵佛经的老者,梦见村头那一排高龄的老树,梦见古城墙下悠闲晒着太阳的流浪狗……

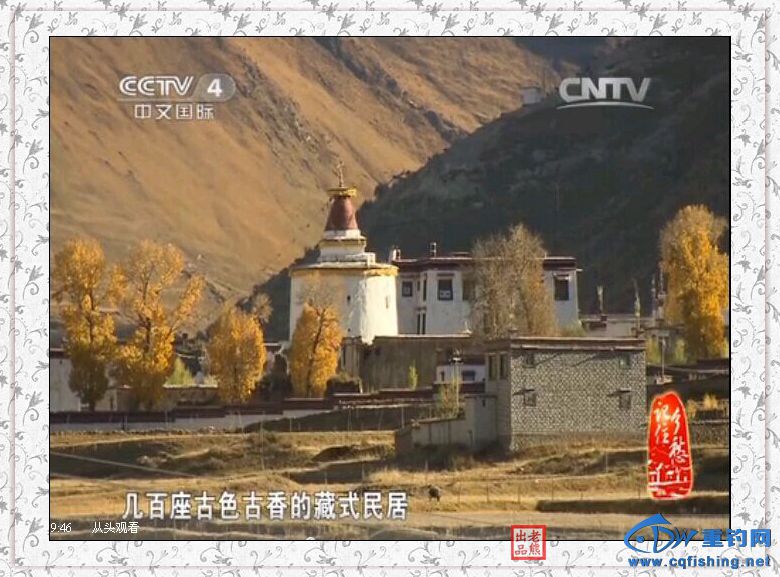

《赤康村的历史简介》(非百度)它是一个充满了历史厚重与传奇色彩的村庄,早在唐代时就开始随着甲玛而闻名史册。根据《隋书·列传》的记载,公元610年,囊日松赞消灭了势力较强的部落,征服了甲玛周围的一些小部落,完全占据了拉萨河流域,政治活动中心也从雅隆地方迁到了今天的甲玛,是时此地称为“亚嫩札对园”,历史上伟大的藏王松赞干布出生后,才将此地改为甲玛。

公元617年,松赞干布出生在赤康村境内并在此长大,630年他继承赞普王位,3年之后松赞干布将治府从甲玛迁至逻些(也就是今天的拉萨)。治府的迁移是吐蕃王朝建立的标志。甲玛地方因为成为了吐蕃王朝建立的基地而显赫一时,名留史册。在《西藏王臣记》《新红史》《汉藏史集》《卫藏道场胜迹志》等重要史书中均有与之相关的记载。

公元1268年,萨迦派的著名人士八思巴在元朝中央政府的支持下,主持建立了西藏新的行政体制,将卫藏一带划分为13个万户,甲玛万户即为其中之一,万户府治所即在赤康村(赤康的字面意思即为“万户”,所有万户中,至今也唯有赤康村仍保存了古老的地名赤康)。

清雍正年间,霍尔康家族在位于赤康村的甲玛万户府的基础上建起了霍尔康庄园主建筑,饶登顿珠是为甲玛赤康第一代庄园主,甲玛赤康成为霍康贵族的根基庄园。此后,霍尔康家族在此延续,一直到1959年西藏和平解放。

近代,赤康村也因为是著名爱国人士、原全国政协副主席阿沛·阿旺晋美先生的出生地而再次显赫。

散文讲求“形散而神不散”,在写这篇文章的时候,心绪飘飞,故而散得是一塌糊涂,诸位请凑合着随意看看就是。重钓8周年庆,谨以此文旁助之,从精神上给予凯总和重钓的工作人员们支持。愿你们也能发扬出如同千千万万个在基层服务广大人民群众的干部职工一样的、“缺氧不缺精神”优良作风,继续全心全意的为广大钓鱼人服务。 此外,我还想将老队长跟我说的话告诉凯蓝,告诉重钓:钓鱼人的心,也是一面镜子,你投射进什么样的光,它就会反射什么样的色彩,你们的工作要想得到钓友们的认可和支持,就必须把自己当作“真正”的钓鱼人,用“切身实际”来树立重钓在钓友们心中的形象,愿你们的路,走得更长、更远。 最后预祝8周年庆顺利举办并取得圆满成功。

原创作品,本帖图文,未经许可,请勿转载

谢谢观赏 9.16 |

|重钓网APP|Archiver|重庆重钓网络科技有限公司

( 信息产业部ICP备案: 渝ICP备14010070号-1 渝公网安备 50010502000202号 )

|重钓网APP|Archiver|重庆重钓网络科技有限公司

( 信息产业部ICP备案: 渝ICP备14010070号-1 渝公网安备 50010502000202号 )